禪宗從西天到中土,一花開五葉,從印度到中國到日本,最終留下來

說起日本禪宗,最早是以佛教僧侶的明庵榮西於12世紀在中國所學

臨濟宗

作為「武士的宗教」的日本禪宗,在當時主要以兩大派別出現,

臨濟宗藉由闡述融合禪與密宗的教法,用參公案或話頭的法門,

在本系列專題中,

曹洞宗

曹洞宗作為日本禪宗的另一大派別,也與幕府武士有着密切關係,但

黃檗宗

是三個宗派中最晚立宗的,因幕府政治已近尾聲,

黃檗宗是將念佛與禪結合為一體,為日本佛教注入活力,

現代古禪寺 - 總持寺

總持寺

位於神奈川縣橫濱的總持寺,始創於公元西元1312年,最初並不是禪宗寺院。總持寺的歷史有一段故事︰在天平年中的時候,僧人行基在能登鳳至郡創建了諸嶽寺,屬於真言律宗;到了元亨元年,諸嶽寺住持定賢皈依曹洞宗太祖瑩山紹瑾,之後便將諸嶽寺由律院改為禪剎,號「總持寺」,並禮請瑩山紹瑾為開山祖師。翌年(1313)後醍醐天皇敕本寺為曹洞宗出世道場。

之後瑩山紹瑾由其法嗣——峨山韶碩擔任住持。峨山韶碩接手後進一步揚舉宗風,總持寺進而興盛一時,與越前永平寺齊名,兩寺互爭總本山地位;到了元和元年,認定兩寺同為日本曹洞宗大本山。明治十二年總持寺再與永平寺結盟約。

西元1898年,總持寺不幸遭回祿之災,舊有的建築都變成灰燼;1907年將寺基從石川縣遷移到如今的寺址、重新建造;1923年又遇到關東大地震,再度重創寺廟建築,之後經過重建,因此現在看到的總持寺不像是有七百餘年歷史的古寺,而是占地廣大、建築新穎的現代式禪寺,寺內除了有鶴見大學,並經營三松學林、光華女學校、鶴見高等女學校,這些教育單位作育英才,並開設鶴見社會館、鶴見公益質屋等社會事業。

重建後的總持寺仍有著傳統「七堂伽藍」,寺院正門是七堂伽藍的第一堂,為鋼筋混凝土結構,其威嚴雄偉堪稱日本第一,高大的門樓上懸掛着「諸嶽山」匾額;大祖堂內供奉高祖道元、太祖瑩山、二祖峨山等諸位祖師,樓高約十層樓,擁有約500坪左右的大廳,相當宏偉壯觀。在總持寺前方可俯瞰東京灣和房總半島美景,吸引許多遊客前來參訪,這座「曹洞宗大本山」,今天儼然已成為一所世界知名的國際化禪宗道場,任何人都可以來此參觀、參拜,並體驗坐禪。

總持寺建築巡禮

總持寺面積達五十萬平方公尺,除了有佛殿、大祖堂等衆多堂宇及教育機構外,還有敕使門、傳道館、大僧堂、東部役寮室、三寶殿、鐘鼓樓、茶處、寶物館、倉庫、西部役寮室、東司、一文字廊下、觀音大銅像等;境內又有羯林、三松關、千光城、吹上墀等十境,寺院和神社相關的建築物林立其中,是關東著名巨剎。

如前面的描述,現在的總持寺大多是二十世紀後新建的建築,但也可見一些從別處搬遷過來的歷史悠久建築;其中,大祖堂、三門是太平洋戰爭之後建造的鋼筋混凝土建築,佛殿等主要建物則是二十世紀前半期的木造建築。2005年,總持寺的三松關、向唐門、香積台、大僧堂、百間廊下和門、佛殿、待鳳館、紫雲台、御靈殿、虎嘯窟、放光堂、鐘鼓樓、衆寮、放光觀音台座、鐘樓、三寶殿等十六棵建築登錄為有形的文化財。如此新舊混合的結果,於是出現大祖堂的規模比佛殿還大的情況也就不奇怪了,這也可說是總持寺的特色之一。

位於三門北側的三松閣於1986年竣工,這座高四層樓的修行道場占地9400平方米,規模也十分宏大。作為禪宗的主要國際道場之一,總持寺位於通往日本海的大門——橫濱,是一個開放的修行中心,由於地處便利,也有利於為公司職員、坐禪小組及其他社會、社區的需要舉辦各種課程。

寺內有一條著名的「百間廊下」,這條長164公尺的廊道連通東、西伽藍,又將內苑與外苑分割兩端;穿過廊道,佛殿便出現在眼前。佛殿又名大雄寶殿,是七堂伽藍的中心,殿內供奉本尊釋迦牟尼如來像。寺院南部有一座小山丘,山上除了有梵鐘樓、三寶殿外,還豎立着一尊平成救世觀音像。

總持寺裡還有一尊日本最大、木製的大黑天神,供奉在香積台(類似遊客服務中心),有許多參訪者前來膜拜。大黑天神是日本七福神之一,掌管飲食及農作,祂一手持小槌、一手背著米袋,是帶給人們富足與平安的福神。

瑩山禪師、峨山禪師「御兩尊」

占地廣大、總體建築頗為現代化的總持寺中,規模最大的建築是高約十層樓,供奉高祖道元、太祖瑩山、二祖峨山等諸位禪師的大祖堂,而太祖瑩山禪師也是總持寺的開山祖師。

禪宗自中國傳到日本後,經過多年發展、演變,主流派別有三︰包括臨濟、曹洞和黃檗。曹洞宗的開山祖師是道元禪師,西元1223年(大約在中國南宋時期),道元禪師赴中國求法,拜在天童山如淨禪師的座下,之後他將曹洞宗帶回日本,至今日本曹洞宗還將中國寧波的天童寺視為祖庭。

瑩山禪師雖是日本曹洞宗譜系中第四代祖師,但曹洞宗是在他的時代普及於日本,因此繼道元禪師之後被尊稱為太祖。與「只管打坐」的道元禪師不同,瑩山禪師相當具有向外傳播佛法的能力,後世認為這兩位祖師的教導是相輔相成、緊密相連︰向內探尋與向外發展,在佛法的修習與傳播中同樣重要,缺一不可。

瑩山禪師生於越前市(是今日的福井縣),母親是觀音菩薩的虔誠信徒,據說她在前往朝拜觀音菩薩寺廟的途中生下了瑩山禪師;他在八歲的時候剃度,在永平寺出家,十三歲再入永平寺正式出家;之後在京都、由良町修行數年後,二十七歲時瑩山禪師成為阿波城滿寺的住持。

瑩山禪師非常重視男女平等,曾任命女弟子為寺院住持,這在當時是十分具有開創性之舉,也被視為曹洞宗比丘尼組織興起的根源;此外他毫不輕視大眾的世俗利益,除了舉辦祭奠和葬禮等活動,並透過修習坐禪、儀式和追悼會等,教導大眾如何得到內心的平靜,因此吸引許多人來學習佛法,曹洞宗因而迅速發展、興盛。

西元1321年,五十八歲的瑩山禪師受贈諸嶽寺,並改名為總持寺——也就是如今與永平寺並稱為曹洞宗「兩大本山」的橫濱總持寺。之後瑩山禪師的法嗣——峨山韶碩接任成為總持寺的住持,峨山禪師接手後,更進一步揚舉宗風,使總持寺更為興盛,因此瑩山、峨山禪師被視為總持寺的「御兩尊」,至今在總持寺中還有這兩位祖師的Q版造型紀念章。

「無際大師」肉身之謎

總持寺的珍貴文化財中,最特別的應該就是「無際大師」的肉身——在西元1975年時,日本曾經宣稱,在日本發現了中國唐代禪師石頭希遷的肉身,歷經千餘年至今保存完好,被學術界視為「世界唯一奇蹟」,如今供奉於總持寺。石頭希遷禪師,人稱石頭和尚、石頭大師,諡號無際大師,法嗣江西青原行思禪師,是石頭宗的開創者。

唐代貞元六年 ,當時已經91歲高齡的他自知來日無多,悄然回到湖南南台寺,不再進食,但囑咐門徒將他平時收集來的百多種草藥熬成湯,每日飲十多碗。一個月後,人清瘦了,但臉色紅赤,雙目如炬。有一天,禪師口念佛經,端坐不動,安詳地圓寂了。過了一個多月,禪師的肉身不但沒有腐爛,反而芳香四溢,眾人皆感到震驚,認為這是禪師修行深、功德無量的展現,特地建了寺廟敬奉。

那麼,石頭希遷禪師的肉身為什麼會在日本?大約在西元1975年左右,《香港快報》曾經刊載一則消息:「無際大師肉身供奉東瀛」。該文記述,1930年代,大陸軍閥割據、戰亂頻繁,當時潛伏在湖南南嶽一帶、以牙科醫生身分為掩護的日本間諜渡邊四郎,某日乘亂毒死寺廟的小和尚、偷走了無際禪師的肉身,之後他偷偷將禪師的肉身運到日本,私自珍藏、秘而不宣。

1947年渡邊身亡,人們清理遺物時在他的日記裡得知這個重大秘密。當人們打開渡邊的秘密倉庫,只見禪師肉身完好、盤腿而坐、狀如活人。當時有關方面也立即託人到中國湖南南嶽附近尋找禪師之墓,最終找到了,但墓裡卻是空的。之後經過調查,證實「石頭和尚肉身」是1911年辛亥革命前後從福建漳州經上海運抵日本的。為了弄清真相,中國佛教協會在1995年特派專人到漳州實地調查,發現「漳州無際大師肉身」很可能是唐宋時當地一位以「無際」為法名的和尚的真身,而「南嶽石頭希遷無際大師肉身」在抗戰時期被盜一說,查無實據。而日本曹洞宗僧人出於對石頭希遷大師的尊崇,將此肉身安置於總持寺中虔誠供奉 。

無論如今供奉在總持寺的是漳州無際大師的肉身,還是南嶽石頭希遷無際大師肉身?這則頗具傳奇色彩的新聞引起了許多人注目,日本醫學界更從醫學角度研究肉身為何能保存千餘年而不壞?並出版了《無際大師肉身》一書。

鐮倉最古老的禪寺 - 壽福寺

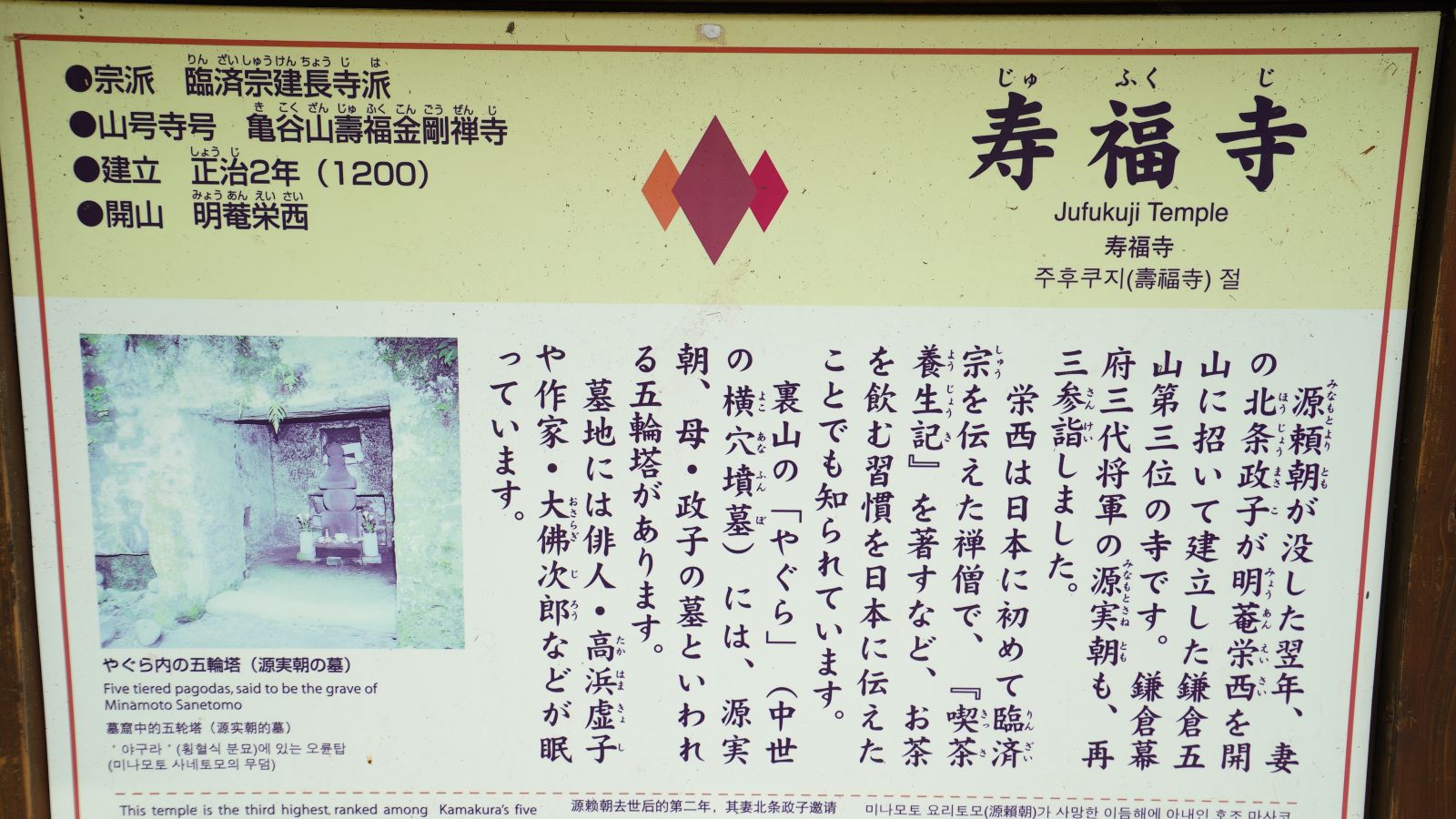

走在鐮倉的街頭,路旁一座看似私人宅邸庭園的建築,門前右側豎立著一座石碑︰「壽福金剛禪寺」,才意會到︰這就是鐮倉最古老的禪寺,歷史甚至比日本最古老的禪宗道場、位居「鐮倉五山」第一位的建長寺更為悠久的壽福寺(當年鐮倉幕府所選定的「鐮倉五山」中,壽福寺排位第三)。

壽福寺屬臨濟宗建長寺派,創建於公元1200年,由日本歷史上「鐮倉幕府時代最重要的女性」——北條政子(鐮倉幕府的開創者源賴朝的正妻)開基。1199年源賴朝去世,為祭奠夫婿,於是北條政子迎請日本臨濟宗創始人、有「日本禪宗之祖」和「茶祖」之譽的榮西禪師創建壽福寺;最初是密宗系統的寺院,之後蘭溪道隆、大休正年等南宋僧人也曾陸續成為壽福寺住持,逐漸發展成具有宋朝風格的禪宗寺院,1966年被指定為國家史跡。

壽福寺所在之處,原本是源賴朝父親(源義朝)的宅邸,因此至今仍保有如私人宅邸般的幽靜風格,不像一般寺廟般規模宏大;入口總門前高聳的林木,彷彿遮蔽了現代社會的塵囂,進入總門後,筆直通往山門、約五十公尺長的石板道兩旁,是一片綠意深濃的樹林,進入山門後可見秀色雅致的庭園。

壽福寺的獨特之處,除了它是鎌倉第一個禪宗寺院之外,對著名的源賴朝家族來說,它也是一個相當重要的地方;由參道的左側繞過壽福寺,後方是一片墓地,埋葬著源賴朝家族中人(包括北條政子,源賴朝和北條政子的次子、鎌倉幕府第三代征夷大將軍源實朝等),至今許多對源賴朝家族和北條政子有興趣的人,都會來此參訪。除了庭園、墓地外,寺廟主殿一般不對外開放。據知壽福寺建於江石時代的佛殿中,供奉的主尊是一座超過三公尺高的釋迦如來像,十分莊嚴。

壽福寺開山榮西禪師(1141~1215)曾兩度渡海到中國浙江天台山學法,在虛庵禪師門下學習數年,得虛庵禪師印可,承繼臨濟法脈;1191年榮西禪師返回日本後大力弘傳禪法,他的代表作《興禪護國論》與《喫茶養生記》在日本影響甚大。禪宗雖早在奈良時代就在日本流傳,但並不興盛,直至榮西禪師真正獨立成宗,因此人們稱他為「日本禪宗之祖」;他並將宋朝禪院中「茶禪一味」的修行之風帶回日本,把中國的茶種帶回日本栽植,在多所寺院設立每日喫茶的風習,對之後日本茶道的發展影響甚深,因此也被稱為「茶祖」。

「日本武則天」——北條政子

壽福寺的開基者北條政子(1157~1225),是鎌倉幕府開創人源賴朝的正妻。一反日本歷史上女性在政治上幾乎噤聲的傳統,她是日本平安時代末期至鎌倉幕府初期一名深具影響力的政治人物,有「日本歷史上最偉大的女性之一」、「鐮倉幕府時代最重要的女性」之譽。

這樣的傳奇女性似乎註定擁有獨特的性格與多舛的人生︰北條政子出生於平安時代末期的名門望族伊豆國,父親是武將北條時政(伊豆國當地豪族之子),年輕時代的她為了追求愛情,在出嫁當天逃婚,放棄父親為她選好的名門望族,而與一個流浪犯私奔。這個流浪犯就是後來開創鎌倉幕府、有「天下第一將軍」之稱的源賴朝。

之後,源賴朝在老丈人的幫助下,一路攻城略地,在幾年間就打敗對手,創建日本歷史上長達六百年的幕府政權。然而兩人的愛情後來在源賴朝金屋藏嬌後產生裂痕。丈夫和兩子兩女都比她先離開人世(長子和次子都被暗殺,次子還是被北條政子的孫子所殺)……北條政子的一生,有如一部戰國家族悲劇史。

源賴朝去世後,按照當時慣例,北條政子削髮為尼,法號「安養院」,但她始終掌控著鎌倉幕府的權力。在丈夫、子女們都過世後,她令孫女婿擔任征夷大將軍,她在背後垂簾聽政,實際掌握幕府實權,即使父親北條時政曾想趁機將幕府移主、改立北條家,但北條政子毫不容情,為保護丈夫打下的江山而不惜起兵討伐親父,保全了丈夫打下的天下。幕府政權能夠長達六百年,北條政子功不可沒,後人稱她為「尼將軍」。

源賴朝和北條政子都是虔誠的佛教徒,因此鐮倉幕府崇信佛教是自然而然;源賴朝自幼就隨身配帶一尊二寸銀觀音像,在征戰中也始終帶著;他常在書信中表露對佛的虔誠,「每思佛德,信仰尤深」。征戰中他也不斷扶持寺院,並重視寺院建築的保護。

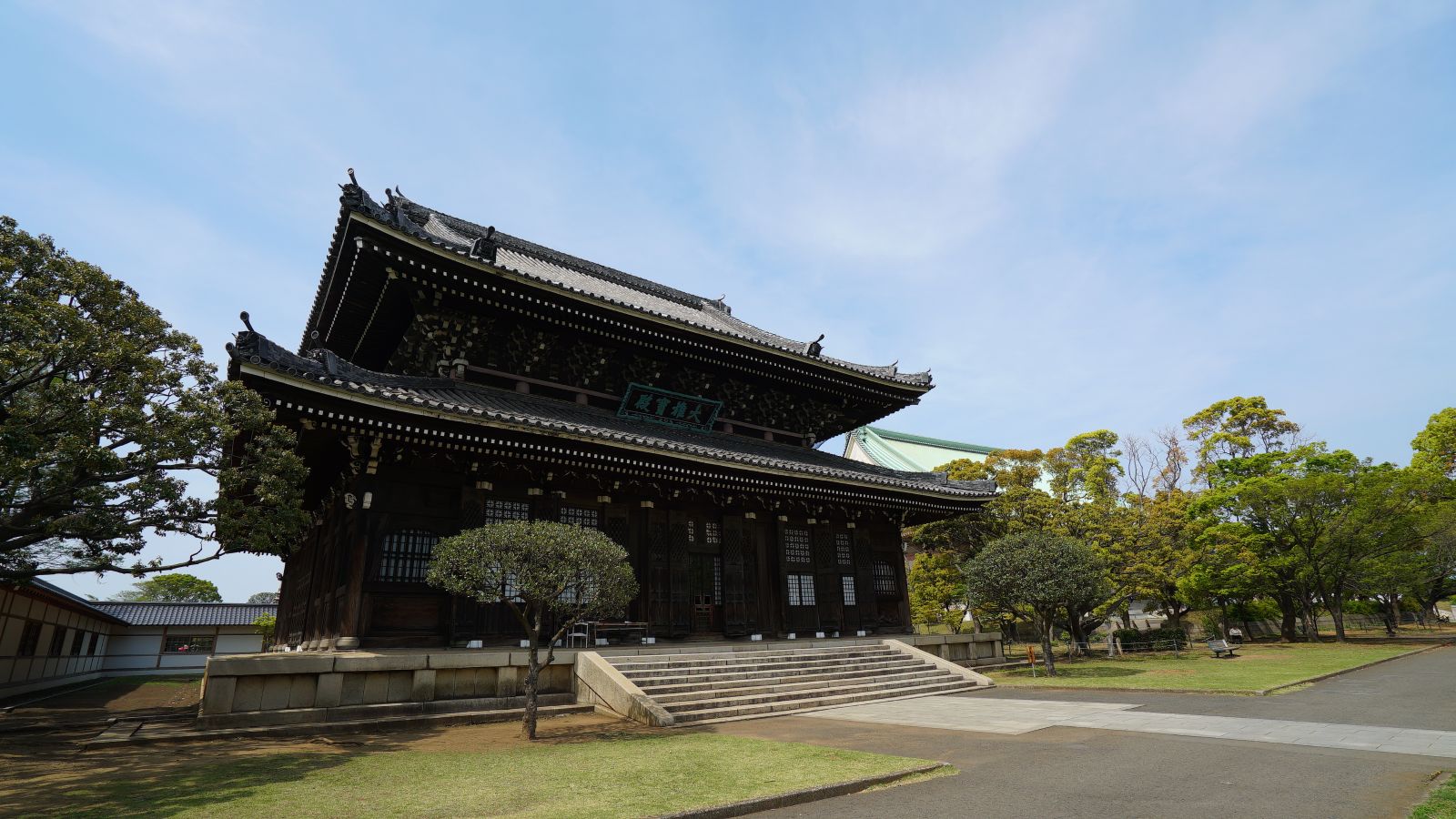

「鐮倉五山」第一禪寺 - 建長寺

建長寺是臨濟宗建長寺派大本山,在鐮倉地區是地位最高(位居「鐮倉五山」第一位)、歷史也最悠久的寺院,是日本第一座正宗的禪宗專門道場,是由鐮倉幕府的第五代「執權」(「執權」是軍中輔佐將軍、統理政務的重要職位)北條時賴禮請來自中國的高僧蘭溪道隆於公元1253年所創建,曾經有超過一千名僧侶在這裡修行,雖然現在的規模比全盛時期小得多,許多建築在1293年鎌倉大地震和數次火災後被毀壞,在十七至十九世紀之間曾經過數次移建、重建,如今被指定為國家重要文化財的建築物(包括總門、三門、佛殿、法堂和方丈)、一直線排列的中國式伽藍配置仍然保存。

參訪建長寺,穿過第一座上書有建長寺山號「巨福山」的總門之後,即可看見高約三十公尺、懸掛著「建長興國禪寺」(據說是日本天皇墨寶)牌匾的三門(山門),這座大型的木造建築建於1755年,至今已有近三百年歷史,屋頂本來是茅草葺成的,現在則是銅打造的,平成年間經過大幅修建後,重現了當年的古色古香、氣勢磅礡,被指定為重要文化財產;二層供奉釋迦如來佛、十六羅漢和五百羅漢等(不對外開放)。隨即可看見同樣古色古香、被指定為國寶的巨大銅鐘(梵鐘)。

在總門、三門之後,即是佛殿、法堂和方丈。佛殿中供奉本尊地藏王菩薩坐像,這尊地藏菩薩聖像十分古老、莊嚴,令人十分震撼,那股難以描述的磁場與感染力,或許只有親臨拜謁者才能體會。

建長寺的法堂是日本東部最大的木造寺廟建築,供奉的本尊是千手觀音;法堂天頂有一幅《龍雲圖》,是日本現代著名畫家小泉淳作(1924~2012)的作品。

建長寺的正殿是方丈(龍王殿),供奉寶冠釋迦如來像,原本是高僧住的地方,現在用於各種用途;方丈後方的池泉庭園是吸引參訪者駐足停留最久之處,池塘、山水造景、自然景物與建築物的相融結合……在在表現出日本侘寂美學風格,處處皆有不言而喻的禪意。據說這座庭園也是出自「日本禪庭之父」夢窓疎石之手。此外,建長寺還收藏有開山大覺禪師像等國寶三件、北條時賴坐像等重要文化遺產三件。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=142

日本禪宗獨立之始——蘭溪道隆

如今參訪建長寺,在佛殿前有一棵刺柏樹,據說是建長寺的開山祖師——蘭溪道隆禪師當年親自栽種的,至今樹齡已超過750年。蘭溪道隆不但是建長寺的開山祖師,也是日本首創禪寺之名、日本禪宗獨立於佛教其他宗派開始弘傳的一位祖師。

在中國南宋時代,許多僧人輾轉到日本弘法,蘭溪道隆禪師(1213~1278年)也是其中之一;蘭溪道隆俗姓冉,名莒章,生於西蜀(今四川省),十三歲在成都大慈寺剃度出家,法名道隆,因籍貫而號蘭溪;二十歲左右受具足戒後離開成都,前往江浙一帶求法,先後參謁徑山無准師範(臨濟宗楊歧派虎丘法系)、蔣山癡絕道沖(臨濟宗)及北礀居簡(臨濟宗大慧法系)等名僧,之後又到陽山參拜虎丘派松源崇岳的弟子無明慧性禪師,聽聞無明慧性禪師舉「東山牛過窗櫺」為例說道時開悟,拜在無明慧性禪師門下,後來獲得無明慧性印可、承其法嗣。

十三世紀中期,日本佛教雖興盛,但禪法還未傳入日本,1246年蘭溪道隆禪師接受日本泉湧寺僧人月翁智鏡的邀請,與弟子東渡日本弘法。蘭溪道隆禪師在日本弘法三十餘年,開創日本禪宗「大覺派」。

1246 年蘭溪道隆禪師到達日本時,當時鎌倉幕府的執權是北條時賴,聽說蘭溪道隆來日本,北條時賴非常重視,不但拜師、受戒,並禮請蘭溪道隆興建建長寺;1253年建長寺落成時,蘭溪道隆寫下「天下禪林,東海法窟」八字,表明建長寺是日本臨濟宗的最高禪院,並接受北條時賴的邀請,擔任建長寺開山住持。

1255年,北條時賴發願為建長寺鑄一口大鐘,並由蘭溪道隆親自作銘文,自署「建長禪寺住持宋沙門道隆」,在日本首開「禪寺」之名,在此之前一直依附在天台、真言等宗之下的日本禪宗開始獨立傳揚。

比起之前介紹過的幾位東渡日本弘法的禪師,蘭溪道隆禪師在日本的半生際遇可謂較為波折︰1263年北條時賴去世後,失去了有力靠山;1274年元軍入侵日本,受讒言誣陷,蘭溪道隆被懷疑通敵,先後被流放到甲斐、陸奧,後來又流放到伊豆國的修禪寺(在此期間,他將修禪寺改宗為臨濟宗)。戰後冤屈得雪被召回,先後擔任京都建仁寺、壽福寺、鎌倉禪興寺住持,直至1278年圓寂於建長寺(之後是無學祖元禪師應邀至日本接任建長寺住持,然後在1282年創建圓覺寺)。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=143

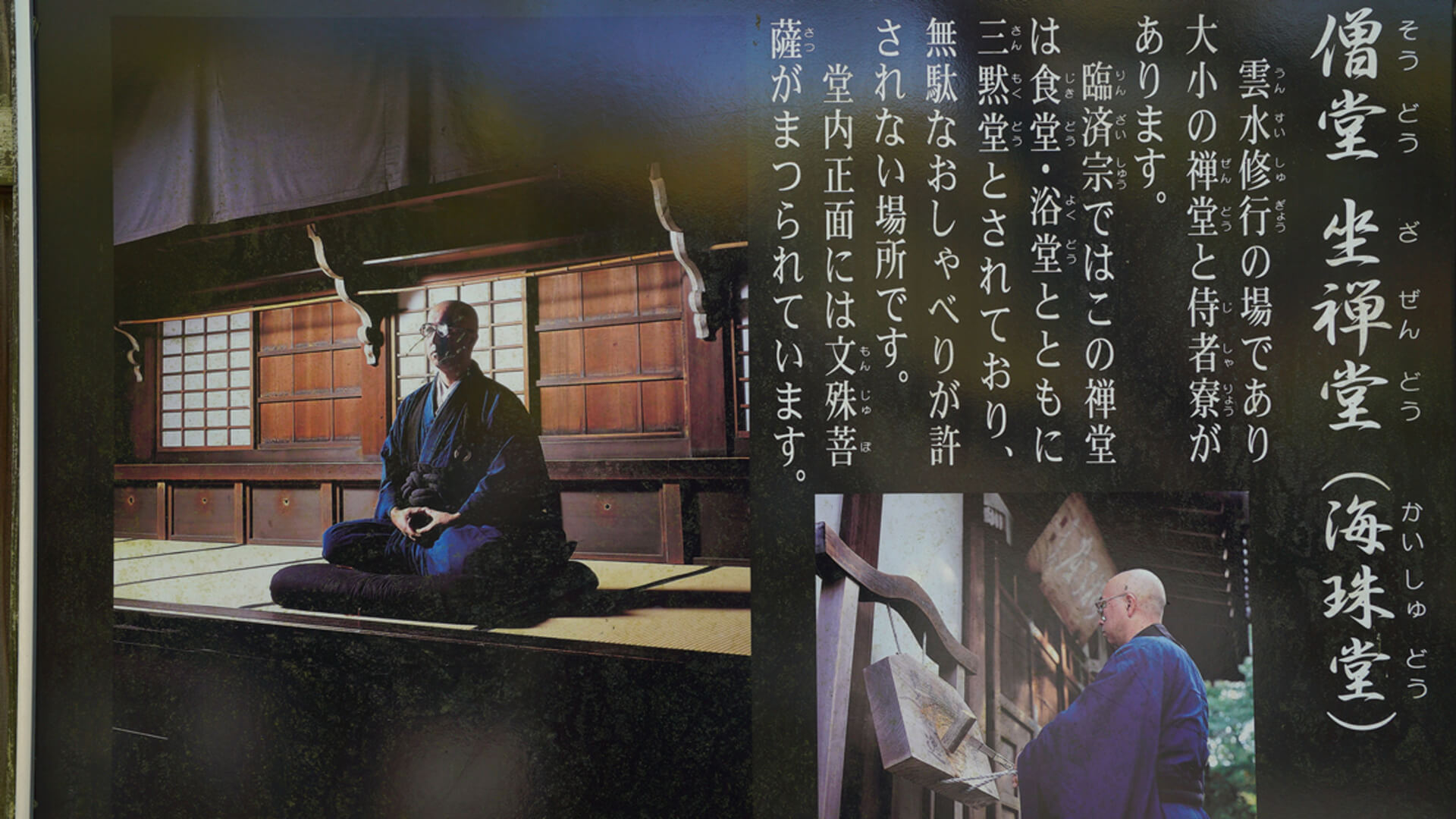

建長寺禪堂巡禮

只要是禪寺,必少不了禪堂;禪堂是禪宗要地,所謂的「選佛場」,自古以來,禪堂就是禪宗寺院中的主要建築,是禪僧坐禪修行以及休息的地方。有些禪寺設有兩座禪堂,一座是出家僧侶禪修專用,一座是對在家俗眾開放的禪堂。一般而言,僧人禪修的禪堂並不對外開放參觀,2019年4月一行人隨法師參訪建長寺、行至禪堂那日,也許因見有法師的緣故,建長寺中僧人破例讓我們進入禪堂參觀,並做了簡單導覽。

建長寺的禪堂大門上掛著「大徹堂」的牌匾,上有飛簷,牆面為方格、竹簾的木造建築,融合了中國與日本的風格;禪堂大門左側掛著四方形的木製夜巡板(用以敲槌示意作息時間,凌晨醒眾、報時、上殿、養息……等用),上面寫著「生死事大 無常迅速 光陰可惜 時不待人」四行漢字,因年深日久,木板中央的敲槌處竟敲出了一個海碗般的凹槽,那樣深刻、生動的時光刻度,令人震懾。

偌大的禪堂,約可容納數十、近百人。根據百丈懷海禪師所立清規︰「裒所學眾,無論多少高下,盡入僧堂之中,依夏次(受戒前後)安排。設長連床(今稱廣單),施椸架以掛道具」。建長寺的禪堂依循古制,進入禪堂後,大門左右兩側與對面一整排靠牆處皆是可坐可臥的一格格長條形禪座。禪堂中央有一座木造佛龕,這也是中國許多禪堂的標準形制︰「禪堂中設一圓龕,正中安奉聖僧像。聖僧之像不定,或以憍陳如、賓頭盧為聖僧,或以文殊師利、大迦葉為聖僧」。

打禪時,禪者幾乎不離廣單。大部分時間都是坐禪,躺下睡覺只有幾個小時,如果是比較嚴格的坐禪,則可能七天都不睡覺(建長寺一年有六次嚴格的坐禪)。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=144

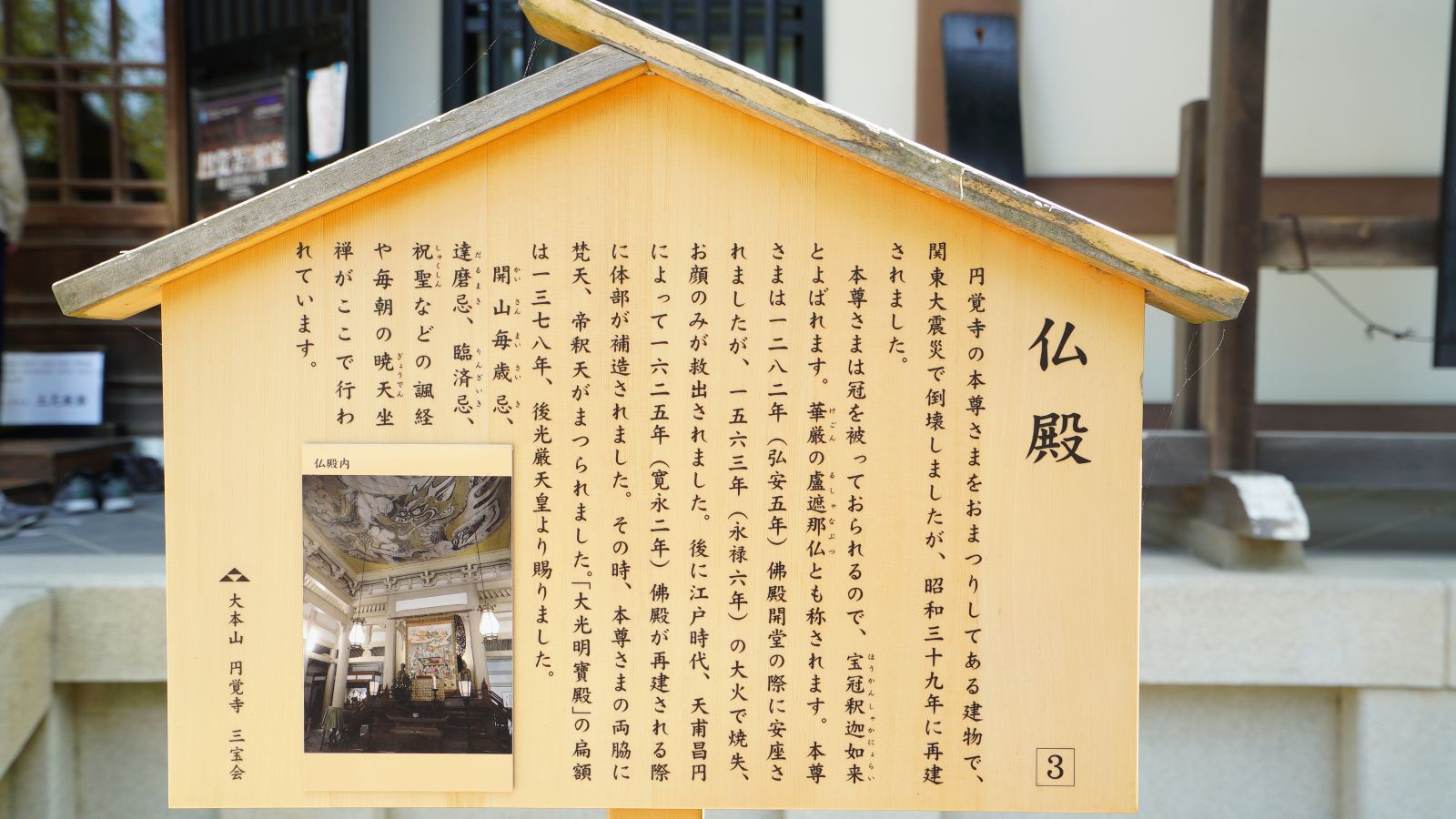

鎌倉五山第二 - 圓覺寺

位於北鎌倉、創始於1282年(日本鐮倉時代末期)的圓覺寺,是臨濟宗圓覺寺派的總本山,也是當地保存宋朝禪宗叢林規模與風貌的唯一寺院;圓覺寺是以「坐禪」(佛教臨濟宗的修行基本)為主的寺廟,當年是由北條時宗(1251~1284,日本鎌倉時代中期武將、政治家,幕府第八代執權人,是當時的政權掌握者)邀請中國的無學祖元禪師前來創建的。

1278年,前往日本弘法三十餘年的蘭溪道隆禪師圓寂,鐮倉幕府第八代執權、最高領導人北條時宗於是派遣使者到中國禮請高僧繼位。次年,無學祖元禪師(佛光國師)應請赴日弘法。

當時日本受到蒙古軍的侵略,1274年、1281年元朝皇帝忽必烈先後兩次派軍東征日本(史稱文永之役、弘安之役),是北條時宗心頭莫大隱患;無學祖元禪師參與祈神降伏外敵的法事,並贈北條時宗「莫煩惱」三字,令北條必勝之心大增。結果元軍艦隊再度被風暴摧毀、放棄侵略日本。

北條時宗為感謝無學祖元禪師,並弔唁兩役陣亡的蒙古高麗聯軍與日本軍,遂於1282年興建圓覺寺,由無學祖元禪師擔任開山祖師。寺院修建時在地下發現一個石箱子,箱子內有一本《円覚経》(《圓覺經》),寺院因而得名。

據說,圓覺寺開堂之日,有一大群鹿出現、混雜在人群中。人們深信這些鹿是來聆聽禪師開示佛法,因此圓覺寺山號叫做「瑞鹿山」。

而圓覺寺真正發揮影響力是在室町時代之後,不但將日本禪學發揚光大,甚至對室町文化也有不小的影響。圓覺寺至今固定每週六、日對外開放坐禪會,一般民眾都可前來坐禪,據說著名日本文學家夏目潄石也曾來此坐禪修行,並寫出小說《門》。鍾愛圓覺寺的文學家還有川端康成,他以莊嚴圓覺寺、純樸北鎌倉、傳統茶道為背景,寫出諾貝爾獎名作《千羽鶴》。除了這兩位文學大師外,還有多位日本作家都曾以圓覺寺為背景寫作,許多著名人物安葬於此,如近代著名電影導演小津安二郎。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=139

圓覺寺國寶

圓覺寺位於北鎌倉的小山坡上,進入圓覺寺,首先會見到山門,這座建於1783年的山門已有兩百多年歷史,在著名的關東大地震(1923年)中,它是當地唯一倖免倒塌的建築;山門之後矗立著寺廟,佛堂內供奉的主佛是寶冠釋迦如來木坐像,寶相古老而莊嚴;原來的佛壇在地震中損毀、於1964年重建至今。

進入佛殿朝拜,不要忘了抬頭往上看——屋頂上有一條雙眼炯炯有神、神情果敢的龍與你四目相對。佛堂內有一座池塘,是根據江戶時代初期的繪製圖以及具有兩千餘年歷史的庭院整體復原而成,這座池塘的最大特徵是其中有一塊老虎頭的岩石。

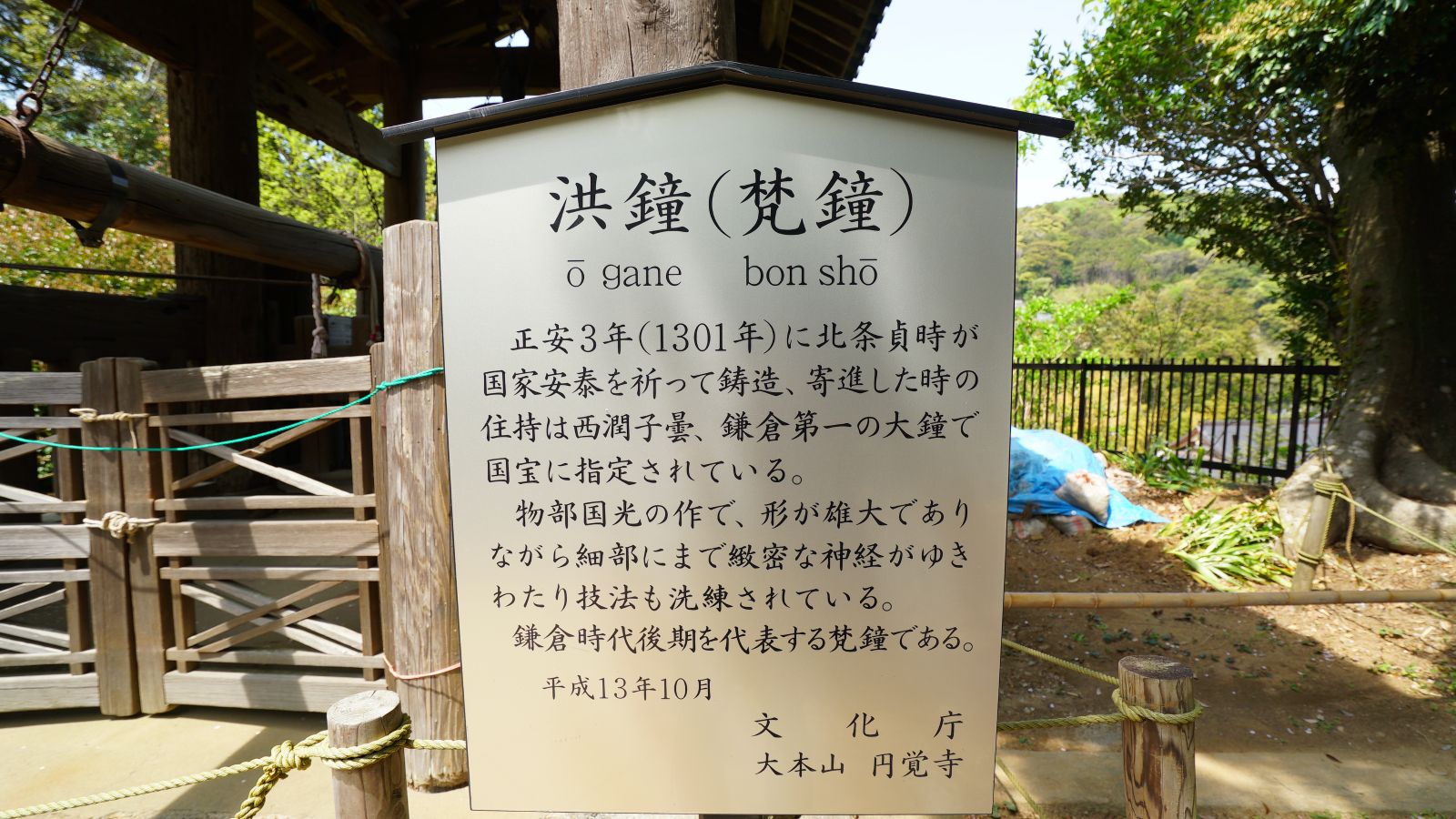

圓覺寺占地六萬多坪,七百多年來雖幾經大火、地震破壞,但因歷代都有重建,因此至今寺中仍有幾處具數百年歷史的建築與文物,其中最珍貴的是建於13世紀初期、被指定為國寶的舍利殿,供奉著宋朝時從中國能仁寺迎請來的釋迦牟尼佛牙舍利(舍利殿通常不開放參觀,只能從遠處觀望)。

圓覺寺的另一項國寶是洪鐘(梵鐘,1301年至今),高249.5cm,是關東地區之最。寺中的妙香池出自「日本禪庭之父」夢窓疎石(夢窗疏石,1275~1351)之手,是日本國家指定名勝史蹟。其他如總門、開基廟、大方丈、居士林……等也都是寺中著名景點。

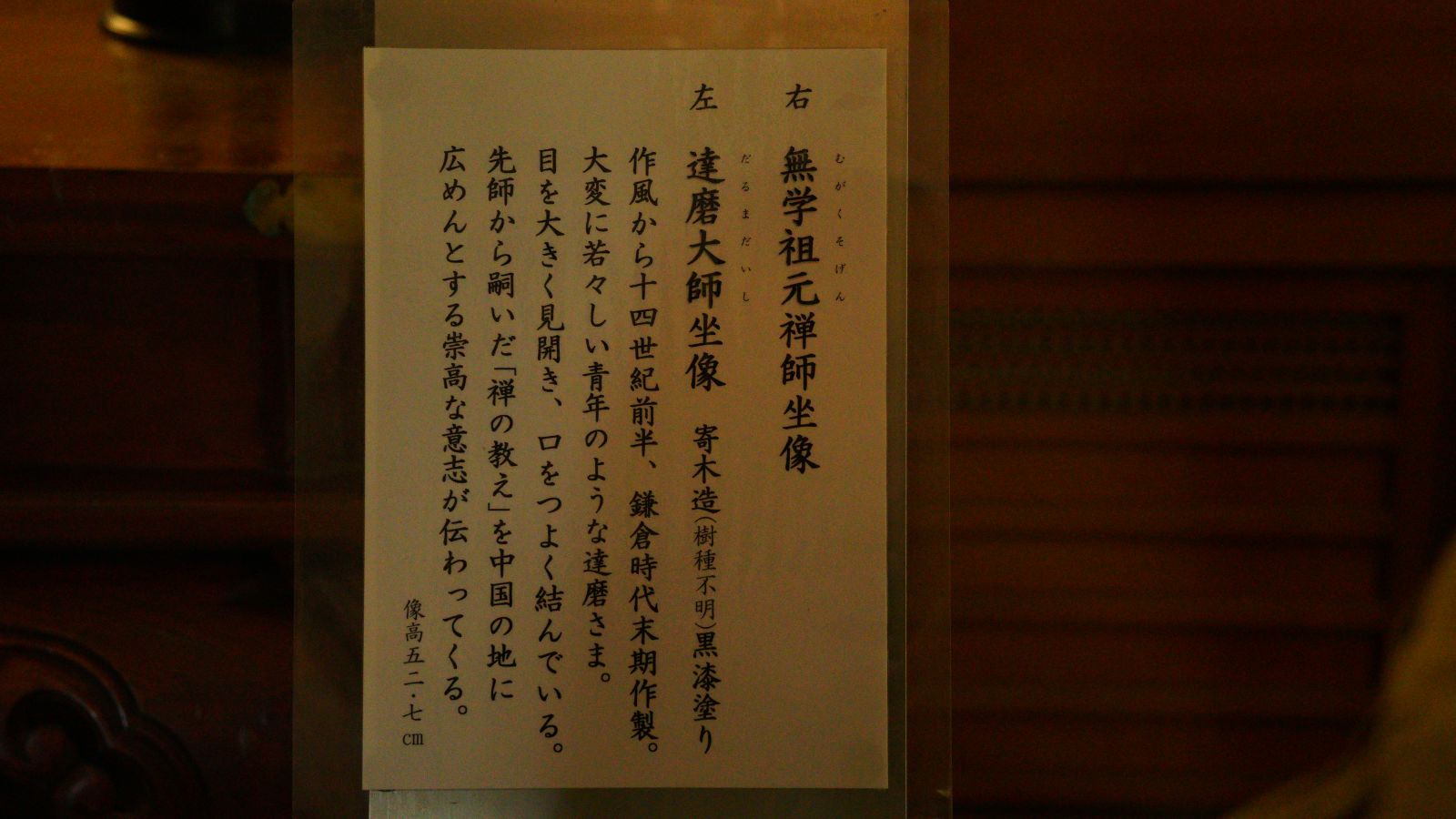

圓覺寺是以「坐禪」為基本修行形態的寺廟,寺中的「選佛場」也就是禪堂,是1699年建造的茅草建築,其中供奉著雕刻於南北朝時代(1336~1392年)、運慶派所製作的藥師如來立像。有時還可以在圓覺寺遇到練習弓道的人,弓道以「立禪」為基礎,和臨濟宗的修行內涵、意旨有很深的關係。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=140

無學祖元禪師

圓覺寺開山祖師——南宋的無學祖元禪師(1226~1286)俗姓許,慶元府鄞縣(今浙江寧波)人,十二歲在杭州淨慈寺出家,次年登徑山寺,師事無準師範,並承繼其衣缽;後遊歷江南名山諸寺,曾任浙江台州真如寺住持;1279年應請赴日弘法,1286年於日本建長寺圓寂,諡號佛光國師,著有《佛光國師語錄》。

無學祖元禪師除了是日本無學派(佛光派)始祖、鐮倉圓覺寺開山祖師外,在赴日弘法之前,有一段故事也十分令人津津樂道、流傳至今︰

1275年,元軍入侵南宋,當元軍逼近浙江台州時,無學祖元禪師到溫州雁蕩山的能仁寺避難;不久元軍攻進溫州,有一天元軍包圍了能仁寺,當時寺中僧眾已轉往他方避難,只剩無學祖元禪師一人獨坐在禪堂裡。

元軍見孤身一僧,二話不說拔刀架在他脖子上;只見無學祖元禪師仍一動不動、閉目端坐。

「和尚!你不怕嗎?」元軍首領大喝道。

無學祖元禪師張開眼睛,看看眼前這群元軍,緩緩道:「乾坤無地卓孤筇,且喜人空法亦空;珍重大元三尺劍,電光影裡斬春風。」——這就是無學祖元禪師著名的《臨刃偈》,意思是︰修禪者了知空性之理,即使被一劍了結性命,也只如利劍斬春風罷了——任你的刀劍再鋒利,又豈能斬殺風?

這股臨死安然自若的道風與氣勢,震懾住了剽悍暴烈的元軍。他們放下了架在無學祖元禪師脖子上的刀,默然退去。

日本也有一位快川禪師,在敵人以火焚燒他的寺院時,他問大家:在大火中怎麼轉法輪?眾人面面相覷、不知如何回答,快川禪師說:「參禪何須山水地,滅卻心頭火自涼。」

禪的智慧,超越時間、地域,恆久地指引著娑婆世界的眾生,走向解脫的彼岸。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=141

禪宗大本山 日本茶道的歷史中心 - 大德寺

位於京都北區的大德寺,是日本臨濟宗大德寺派的大本山,1326年由臨濟宗僧人宗峰妙超創立,原寺院在應仁之亂(1467~1477)時被毀,1474年,著名的一休和尚(一休宗純。時年八十一歲)受天皇詔令,出任大德寺第四十七代住持、重建寺院,如今大德寺的山門、真珠庵就是一休和尚修建的;幾十年後,大德寺在茶道宗師千利休(1522~1591)以及兩位喜好茶道的將軍(織田信長、豐臣秀吉)的大力推動下得到進一步發展,成為日本的茶道中心。歷代以來大德寺名僧輩出,與茶道文化的淵源很深,是對日本文化影響很大的寺院。

當年豐臣秀吉辦理織田信長的葬禮時,為祭奠織田信長而建立了總見院(大德寺的子院之一),形成一股風潮,從此日本戰國武將都把在此地修建寺院作為一種權威的象徵,大德寺因此更加興盛起來;和妙心寺一樣,大德寺也是由一片寺院群所形成的寺院區,共有二十四座子院(兩座別院、二十二座塔頭),除了歷史上曾有千利休、織田信長、豐臣秀吉等名人加持外,織田信長甚至也葬在大德寺(總見院),還有其他日本著名人物也選擇長眠於此。

大德寺的建築形制是正統的禪宗寺院格局︰敕使門、山門、佛殿、法堂、方丈呈南北縱向配列,七堂伽藍完整無缺,其他二十四座子院圍繞周遭。在京都,擁有完整七堂伽藍的禪寺只有三座︰大德寺、妙心寺、東福寺。大德寺的佛殿、法堂等幾處主要堂院通常不對外開放,但遊客可以從外面看到佛殿的內部景觀。

大德寺最著名的故事,莫過於千利休與豐臣秀吉的過節之謎︰相傳1591年千利休擴建大德寺二樓時,在大門上掛了自己的雕像,豐臣秀吉入寺時就得從千利休雕像底下走過去,也意味著千利休的身分地位高於豐臣秀吉。此事觸怒了豐臣秀吉,最後要千利休切腹謝罪。此後每年千利休的忌日(3月28日),全大德寺各院都會舉辦茶道儀式紀念。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=128

大德寺四院

大德寺共有二十四座子院,其中長年開放參觀的只有高桐院、大仙院、龍源院和瑞峰院四院,其他子院只有短期性的特別公開展示。

高桐院是1601年由戰國時代武將細川忠興所建造。在日本歷史上,細川忠興曾與日本三大名將——織田信長、豐臣秀吉、德川家康——共同參與過數場著名的重要戰役,他也是茶聖千利休的徒弟之一,長於茶道。細川忠興和妻子亡故後同葬在高桐院,此外,日本歌舞伎始祖出雲阿國的墓地也在高桐院。

高桐院以秋天優美的楓樹景致「楓之庭」而聲名遠揚︰寺院門前的小徑長滿了茂密如天篷的楓樹,茶室庭園裡也遍植楓樹,秋天時,滿眼楓紅對映幽靜的青綠苔地,輔以充滿禪意的庭院建築美學,構成一幅幅令人難忘的美景。

據說高桐院書院裡的茶室「松向軒」,是過去豐臣秀吉在北野神社舉辦大茶會時所使用的茶室遷移過來而成,其中還保留了許多千利休的作品。

大仙院創建於1509年,其中有一座日本最古老的壁龕(tokonoma)遺跡,和影響現代日本建築風格至深的褟褟米房間,以及深具歷史意義的隔扇拉門(fusuma)。

大仙院還有被譽為「最美麗的石頭庭園」,其中一處庭園有如中國的山水畫︰豎立的石塊象徵高聳的山峰,以白砂象徵流瀉的河流;白砂流穿過寺院的其他庭園,最終流入同樣是由白砂石鋪成的浩瀚海洋中。

龍源院是1502年由能登半島石川縣能登町的大名所建造。龍源院的本堂先前是龍源院住持的居所,是典型的禪宗風格設計,是大德寺裡最古老的建築。

龍源院中有四座枯山水庭園圍繞著本堂四周,其中占地最大、耙鋪著白砂石的庭園代表宇宙,庭園中央有鋪著杉苔的孤島,島上有大石頭、白鶴和海龜(這兩種動物在日本庭園造景中通常象徵健康與長壽)。

1535年由九州藩主所建造的瑞峰院雖然是大德寺裡面積最小的子院,其豐富歷史卻不遜於其他子院;瑞峰院的主要庭園裡鋪設著獨特的白砂石圖形,突起的部分象徵海潮間的波浪,遠處可見銳石和苔地。由於建造瑞峰院的那位藩主後來改信基督教,因此主堂後側的庭園裡可見以長形石頭組成的十字架,也呈現日本宗教文化的特色。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=129

大燈國師 宗峰妙超

大德寺的創立者宗峰妙超(1282~1337)是日本臨濟宗僧人,播磨(兵庫縣)人,俗姓紀,號宗峰。自幼聰穎好學,少年時便有「神童」之名,十一歲出家,十四歲學天台,在佛國高峰、大應紹明門下學習,不久又拜入高峰顯日門下學習。

嘉元三年(1305)後,跟隨南浦紹明參學,後來得到南浦紹明的印可,承其法嗣。二十六歲開悟證道,作偈云:「一回透過雲關了,南北東西活路通;夕處朝游沒賓主,腳頭腳尾起清風」。著有《夜話記》、《大燈國師語錄》、《碧巖集下語》等。

日本南北期時期學禪的武將赤松圓心因仰慕宗峰妙超的德行,於是在紫野(今京都府)創建大德寺,禮請宗峰妙超為開山;之後花園天皇、後醍醐天皇先後皈依宗峰妙超,敕號興禪大燈國師、高照正燈國師。建武中興時,宗峰妙超又受封為無雙禪苑宸翰,推為五山第一。受到兩位天皇景仰的加持,妙超和尚也善用自己的影響力,曾經創立女性道場,讓女性也有學禪修行的機會。

他也曾受請住於萬福寺,晚年又回到大德寺。1337年(往生那年)住雲居寺(位於今愛知縣津島市),因預知世壽將盡,曾囑咐後事;十二月廿一日集眾遺誡,次日端坐而逝,遺偈云:「截斷佛祖,吹毛常磨;機輸轉處,虛空咬牙」。世壽五十六歲,諡號大慈雲匡真國師。

妙超和尚佛學知識體系深厚而全面,一生成就非凡,尤其在佛學和書法方面,對後世留下深遠的影響︰在佛學上,他融匯各流派於一體,自成系統,不止一次被授予國師稱號,地位之高為五山第一;他在書法上的貢獻與宗教成就一樣為世人所傳頌,將深厚的佛學修養融通於書法藝術中,不但是日本書法史上承前啟後的里程碑,更被後世史學家尊為「日本禪僧書法第一人」。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=130

茶道宗師 千利休

大德寺最為人津津樂道的歷史故事,莫過於千利休(1522~1591,日本戰國時代著名茶道宗師、禪宗思想家)與日本歷史上著名將軍豐臣秀吉之間的恩怨︰當年大德寺三門(金毛閣)改修時,千利休因觸怒豐臣秀吉而造成死罪,是流行度很高的一種說法;究竟事實為何?至今仍是歷史謎團。

茶道在日本興起,與掌權的將軍喜愛茶道有莫大關係;被日本人尊稱為「茶聖」的千利休原名千宗易,原本繼承家族魚貨生意的他是一名商人,但因從小就十分喜愛禪宗與茶道,後來放棄從商,跟隨一些大師學習、給禪師當學徒。因為這些經歷,加上早年從商接觸到許多國外事物,使他對茶道產生獨到而創新的想法。

在他接觸到「侘茶」(Wabi-cha,又稱寂茶、寂靜茶)後,深受其中美學與哲學意涵所吸引,認為這才是日本茶道的精神所在,從而不斷鑽研,並提出跨越時代的品味觀、世界觀。後來影響日本文化甚鉅的侘寂(Wabi-Sabi)美學,正是從千利休所倡導的Wabi-cha精神轉化而來。

千利休先後得到戰國時代名將織田信長、豐臣秀吉的肯定與信賴。天正十三年(1585年),豐臣秀吉為天皇舉辦了一場茶會,背後的指導者就是千利休;這場日本歷史上著名的茶會不僅拉近了豐臣秀吉與天皇的關係,幕後功臣千利休(當時還叫做千宗易)也得到天皇賜名「利休」,從此「一代茶聖」千利休名垂青史。

在千利休之前,日本茶道已經發展到十分精緻、高度形式化、規矩森嚴而又富麗堂皇,那樣的風格已成為茶道的標準;而千利休的侘茶一改前風,茶室只是個必須彎腰才能進入的斗室,主人跪坐著迎接客人,磨成粉的茶葉(抹茶)置於陶碗中,綠色茶湯襯以黑色陶碗……在簡陋樸素、回歸初心的優雅之美中,不可言說的禪意亦油然而生。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=131

日本黃檗宗大本山 最大的中國式寺院-萬福寺

日本的禪宗有三個宗派︰臨濟宗、曹洞宗和黃檗宗。目前在全日本有450座黃檗宗寺院。位於京都府宇治市、創建於1661年的萬福寺是黃檗宗大本山,是日本近世以前佛教各宗派中最晚開宗的寺院,而萬福寺的獨特之處還在於︰它是由中國明代的福建僧人隱元隆琦(1592~1673)開山所建造。

三百多年前,江戶時代的日本戰亂不斷,很多寺廟被燒毀、僧侶流散;為了振興佛教,日本人禮請中國福建黃檗山高僧隱元禪師前往日本弘法。當時中國是明末清初時,也是多戰亂的時代,在日方多次禮請下,1654年,隱元禪師決定前往日本。

當年跟隨隱元禪師一同前往日本的除了二十名弟子,據傳還有其他技術、藝術文化人員,也帶去許多佛教經本和各種物資,譬如現在有一種日本的角豆叫「隱元豆」,就是當年隱元法師帶到日本的。

隱元禪師到了日本後,吸引全國各地僧侶前往學習,很多都成了隱元禪師的徒弟。原本隱元禪師只打算在日本待幾年,但日方不捨得讓他回中國,希望他能夠長住日本,於是特地為他建了一座寺院——就是萬福寺。

萬福寺占地約3萬3千平方公尺,歷時約二十年建造完成,依隱元禪師之意,按照中國禪寺的伽藍形制而建置︰正面有一間作為明廳的主要佛堂,位於寺院內的中心軸上,左右兩邊對稱地配置著相同大小的佛堂。從建築物、佛像、儀式到精進料理都是中國風格,有「日本最大的中國式寺院」之稱。隱元禪師餘生也在日本度過,直至八十二歲圓寂(1683年)。

萬福寺雖歷史不到四百年,但至今幾乎保持著如一的原貌,在日本,像這樣將創建時的模樣保留至今的寺院,萬福寺是僅有的;寺院內主要建築物有二十三棟,回廊、匾額、聯等被指定為國家的重要文化財產。萬福寺不但是日本少見的中國明朝禪院形制,在全世界也是非常少見、完整保存至今的文化遺產。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=124

.JPG)

隱元禪師

萬福寺的開創者——隱元隆琦禪師,明神宗萬曆二十年(1592年)生於福建省福州府福清縣,幼年父親為尋生計離家一去不回;年少時他不顧母親反對秘密修學佛法,不願娶妻成家;29歲正式在福清縣黃檗山萬福寺剃度出家;46歲成為萬福寺住持。

日本江戶時代初期,由華僑建立的長崎崇福寺禮請隱元禪師住持,隱元禪師派弟子前往,但途中遇海難而去世;之後日方再三禮請,1654年隱元禪師親率二十名弟子及一眾人員、諸多物資前往日本。

隱元禪師在日本弘法近二十年,帶去許多深遠的影響,除了吸引全日本各地僧侶前來學習、編寫《弘戒法儀》和《黃檗清規》二書、使日本禪宗發展走向興盛外,在生活、物質方面也有許多影響,包括美術、醫術、建築、音樂、史學、文學、印刷、煎茶、普茶料理等……各方面,像隱元豆、西瓜、蓮根、孟宗竹、木魚、明朝體儀、原稿用紙……等,都和隱元禪師有關。

隱元禪師德才兼備,深受弟子龍溪和尚、後水尾法皇、德川幕府尊崇,先後受封大光普照國師、佛慈廣鑑國師、徑山首出國師、覺性圓明國師、華光大師等稱號。在日本,皇室對外國僧人下賜國師稱號是非常罕見的,可見隱元禪師在日本地位之高;也因此賜與他土地,由他主導,興建了萬福寺(隱元禪師不忘故鄉的黃檗山萬福寺,因此也取名為「萬福寺」。因兩座寺院同名,為了區別,中國的萬福寺被稱為「古黃檗」,日本的被稱為「新黃檗」。)

梵唄是黃檗宗的特色之一,日本萬福寺自三百多年前隱元禪師建寺以來至今未改︰院中每日早晚用黃檗唐音(明朝南京官話音)誦經,重現中國明代的梵唄音聲。寺內懸掛著的開梆(魚梆,用於通知儀式法要、吃飯時間的敲鳴物),據傳是當年隱元禪師帶來的,散發悠久古文物氣韻,至今見證著萬福寺的歷史。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=125

萬福寺特色巡禮

除了完整保留中國明朝禪院形制之外,萬福寺的建築還有以下幾點特色︰

1.萬福寺的正殿——大雄寶殿是由柚木建成的,在日本相當珍稀罕見。

2.「桃戶」——在中國,桃子有除魔驅邪的寓意。為了辟邪,萬福寺的門窗上雕刻了桃子的形狀,以此作為結界。

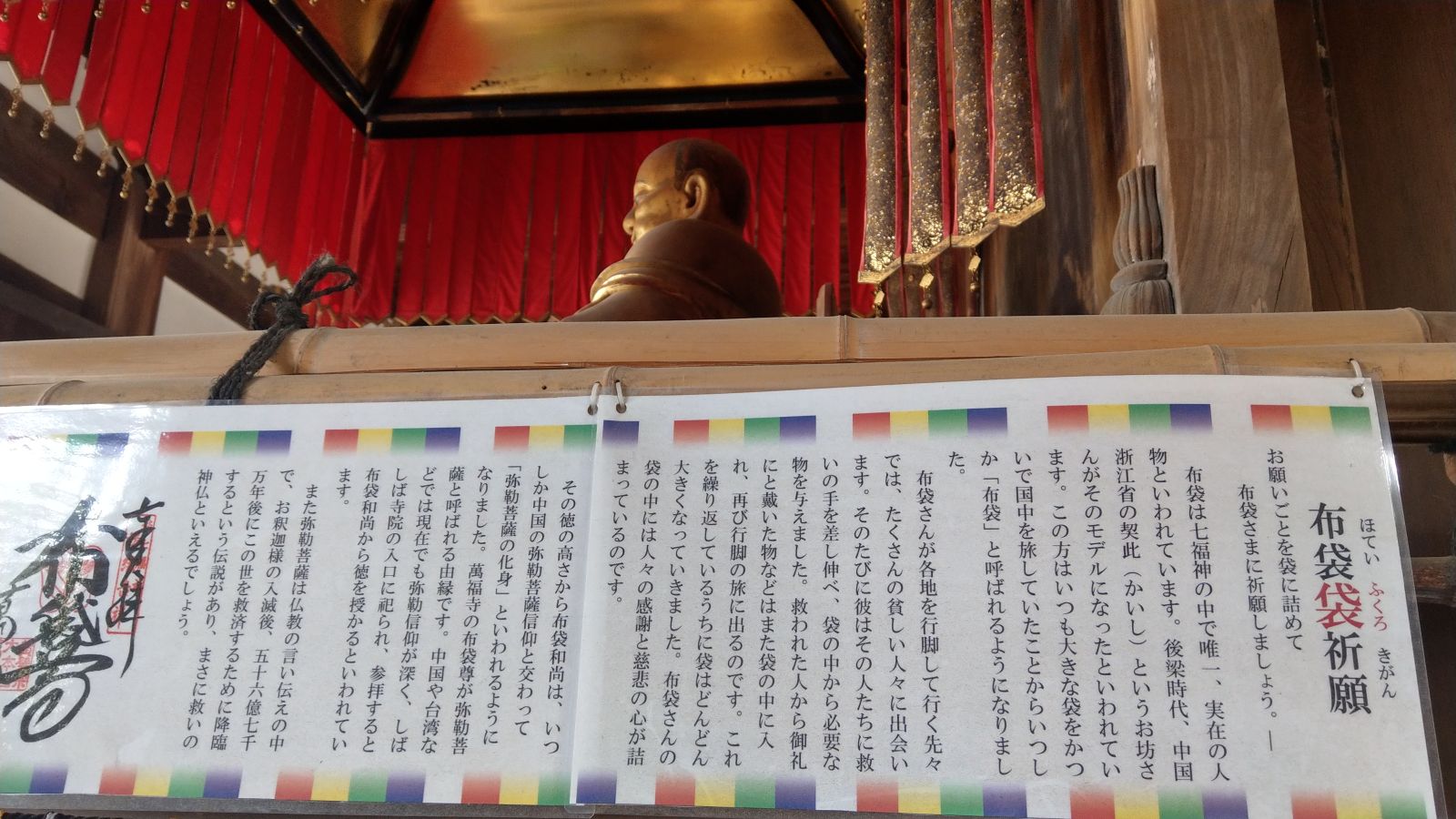

3.天王殿的布袋福神(彌勒菩薩)︰日本人口中的「布袋福神」,就是萬福寺天王殿中央奉祀的布袋和尚(彌勒菩薩)。此尊聖像出自明代福建泉州佛師范道生之手,呈現的是被視為彌勒菩薩化身、中國後梁時期布袋和尚的形象。

日本有「京都七福神」的信仰,萬福寺這尊布袋和尚就是其中之一,是成形於江戸時代、結合了中國與日本佛菩薩與神靈的一尊,如今祂在日本仍然擁有高人氣,吸引許多參拜者前來。

4.伽藍殿的華光菩薩(華光大帝、五顯靈官)︰萬福寺伽藍殿裡奉祀的華光菩薩專司守護寺院,顯現的是身披龍袍的帝王形象,頭有三目,神情溫和,無鬚,左手心捧著金磚(帶來財運的法器)。許多黄檗宗寺院都供奉著這樣的華光菩薩像。

華光菩薩其實就是「五顯靈官」。五顯靈官的信仰源自中國唐代的安徽婺源,一同修行、得道為神的五兄弟,後升天仙境華光府,成為「五顯靈官」,又被稱為華光神。因當時婺源商業發達,隨著婺源商人的行跡,這個信仰也流傳到福建、廣東、浙江等沿海地區。萬福寺這尊華光菩薩,是傳承明代五顯信仰、獨一無二的一尊聖像,可以說是唯萬福寺僅有。

5.萬福寺的「普茶料理」也相當著名。「普茶料理」是指黃檗僧特有的中國式素食料理,不同於傳統日式的用餐方式,而是四人一桌圍著餐盤而坐、各別取用各自的一份;食材主要是由植物性蛋白質(穀蛋白)所製作的生麩、豆腐皮或豆腐等,加上時令蔬菜烹煮,既美觀又營養,被譽為「高蛋白,低熱量」的料理。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=126

日本京都最大的禪寺 - 妙心寺

妙心寺是日本臨濟宗妙心寺派大本山,寺名源自禪宗「拈花微笑」 典故︰佛陀時代,某日靈山會上,佛陀拈花、迦葉微笑,佛陀傳法︰「吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,付囑摩訶迦葉」——這是禪宗的由來,大迦葉尊者也就是禪宗初祖。「涅槃妙心」是禪宗的關鍵字,取名「妙心寺」,不言而喻闡明了禪宗傳承。

妙心寺座落於京都市右京區花園,始建於1337年,距今已有近七百年歷史;寺中佛殿正中央的須彌壇上供奉著一尊高84公分的釋迦如來坐像,呈現的正是「拈花微笑」 典故中佛陀右手拈花的姿態。

妙心寺有完整的「七堂伽藍」(註1)。從平常最多人進出的東側總門進入後,一片翠綠迎面而來;西側與總門並列的是經常關閉的敕使門;穿過敕使門、經過放生池石橋向北行,依次是山門、佛殿、法堂、寢室;稍偏東是大方丈、小方丈;方丈室的西北邊是庫里(齋堂);山門、佛殿的東側是浴室、鐘樓和藏經閣。

妙心寺原本是花園天皇的離宮萩原殿,後改建為禪寺,以伽藍為中心,周圍建立了許多「塔頭」(子院),形成一片寺院群,占地約43公頃,是京都面積最大的禪寺。

妙心寺雖然是一片寺院群,但常年開放可參觀的只有四間寺院,其中退蔵院最知名,院中的花園池塘被認為是昭和時代(1926~1989)最佳園林之一;院中的石山花園是15世紀時由著名畫家狩野元信設計。桂春院、春光院也向公眾開放,有花園、庭園、枯山水、茶室等。

註1︰七堂伽藍,又名伽藍七堂,是中國唐、宋時佛教寺院的標準建築形制,延續至明、清。七堂伽藍是山門、佛殿、法堂、方丈、齋堂、浴室與東司(廁所)。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=119

無相大師——関山慧玄

被尊為妙心寺開山師祖的関山慧玄(1277~1360),是日本臨濟宗僧侶,敕諡無相大師、大應國師、光德勝妙國師、自性天真國師等。信濃(長野縣)人,早年在鐮倉的建長寺參禪三十多年,後來拜京都大德寺宗峰妙超為師,並承接其法嗣。

関山慧玄的師父宗峰妙超為花園上皇及後醍醐天皇所尊崇,曾先後受封國師,是大德寺的開山祖師。

從鎌倉幕府滅亡(1192~1334年)到室町幕府崛起(1334年~1573年)的這段時期,史稱日本南北朝時期,其時社會動蕩、人心惶惶;日本第95代天皇、22歲成為太上皇的花園法皇(1297~1348)為求國泰民安而學習佛法,拜宗峰妙超(大燈國師)為師,於1337年將花園離宮改為禪寺,取名為「正法山妙心寺」——也就是今日的妙心寺。

1337年,宗峰妙超圓寂,花園法皇又跟隨関山慧玄在妙心寺參禪十餘年,並迎請関山慧玄為妙心寺開山,當時吸引無數僧眾前來學習、求法,妙心寺派也日益繁榮壯大。自十七世紀以後,妙心寺派成為日本臨濟宗的主流、也是最大的宗派,影響力延續至今,因此有一說是︰関山慧玄也是日本現存所有現代臨濟宗禪宗的源頭。

雖然妙心寺派是日本臨濟宗中最大的宗派,但其開山祖師関山慧玄在歷史上或社會上卻並沒有很高的知名度,有研究者認為,這是因為関山慧玄禪師與其弟子們全心致力於禪的修悟,對社會、經濟、文化等外在事務接觸甚少之故。関山慧玄與其他宗派開山祖師相當不同,幾乎沒有留下功績、傳記等相關紀錄,正可謂「無相」大師。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=120

関山慧玄禪師公案

関山慧玄禪師開悟後,隱居在日本歧阜縣的鄉村裡,與當地農民一起勞動、生活八年,在日本禪宗史上稱為「聖體長養」,類似於中國禪宗裡說的「保忍」——源起於中國禪宗六祖慧能大師接法後為躲避追殺、隱居於山林與獵人為伍的歲月。日本禪宗認為,這是祖師開悟後必須經過的「長養聖體」過程。

有人想拜関山慧玄禪師為師,來到他隱居的鄉下,但不知道怎麼找到他?於是想了個辦法︰這個人買了許多瓜,給每個經過的人送一個瓜,但要求「不用手來接這個瓜」。當地百姓聽了都不知怎麼接瓜?只有一個人說︰「你不用手給我瓜,我也不用手接瓜。」這個想拜師的人聽了,知道這人就是「無相大師」関山慧玄。

妙心寺第二任住持——宗弼禪師是関山慧玄禪師的嗣法弟子,三十九歲才出家修行的宗弼禪師,後來是因苦參関山慧玄禪師「本有緣成佛」公案而開悟。

有一天,宗弼禪師將自己的領悟寫成一偈:

「此心一了不償失,利益人天盡未來;佛祖深恩難報謝,何居馬腹與驢胎?」

関山慧玄禪師聽了,問:「請問,心在何處?」

宗弼禪師答:「充滿了虛空。」

関山慧玄禪師接著又問:「那麼,虛空在哪裡呢?」

宗弼禪師答:「虛空在當下,還不知道嗎?」

関山慧玄禪師問:「那要怎麼樣來看虛空呢?」

宗弼禪師答:「看而不看,不看而看。」

関山慧玄知道這個弟子已有所見地,於是哈哈大笑,稱讚說:「是也,是也!」

有一天,無相大師的禪房漏雨,於是叫弟子趕快拿東西來接雨水。有一個弟子隨手就拿下自己頭上的笊籬(一格一格竹編的帽子)來接雨水。以常理而言,用笊籬接雨水是徒勞,因為笊籬並不能承接雨水,但無相大師卻對這個弟子的行為大為讚賞——箇中禪意,您了悟了嗎?

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=121

妙心寺茶會體驗

自從12世紀末榮西禪師將中國宋朝禪院中「茶禪一味」的修行之風帶回日本,把中國的茶種帶回日本栽植,在多所寺院設立每日喫茶的風習以來,在日本許多禪院中都設有茶室,妙心寺也不例外,也開設有茶道體驗課程。2019年4月,我們在妙心寺體驗日本茶道。

道,就是修行。日本的茶道教育從小開始。穿著日本傳統服飾的茶道老師說,自己從幼兒園就開始學習茶道,母親也會教,「從茶道中學習如何與人接觸,怎麼表達、表現自己。」主客之間的互動,茶的滋味,茶具的質感,不同季節、天氣的韻味……日本人是「大和民族」,食物叫和食,衣服叫和服,紙叫和紙,「和諧、協調在日本文化中是非常重要的。」

「在京都,茶會通常是喝抹茶。」抹茶是日本的綠茶,摘取茶葉末端最軟、最嫩的部分,研磨成粉末狀,就是抹茶。

「敬、淨、靜」是茶會中重要的精神︰相互尊敬,一切外物與身心的清淨,以及寂靜。「一期一會」是一種珍惜的心︰即使以後還會在茶會上再聚,但同一個時間的茶會再也沒有第二次。

妙心寺中有一個傳統的茶室,建於170年前,屋頂很低,來客要彎腰鑽進去;由土牆砌成的斗室採光幽暗,像是修行的石窟。這樣的茶室源於16世紀時,當時日本是戰國時代,許多將軍、武士來到寺院也常常帶著戰刀,如果要進茶室,就必須把戰刀卸下、彎腰進去——不管外面如何戰亂,茶室裡是和平的、平等的。

雖然傳統茶室的布局不同於現代風格,但許多人特別喜歡傳統茶室,茶道老師也說︰「進到這裡,就覺得內心很沉穩、寧靜。」

來到現代茶會空間,大家圍繞長形方桌落座,老師(侍茶人)坐上首,泡好茶、倒入一個個茶杯裡後,先給最右邊的人,再依序而下;作為茶客,拿起茶杯的方式是有講究的,通常將茶杯放在左手掌上,右手輕輕順時鐘轉動茶杯,把最漂亮的那一面向外(表示對他人的尊敬 );一杯茶通常喝三口半,最後一口要發出一點聲音,表示茶非常好喝;喝完以後把茶杯再逆時鐘轉回正面,放下。

大家並親手體驗製作一杯抹茶︰將一小勺(約2克)抹茶粉放入茶碗中,加少許水,用左手持茶刷不斷攪動,直至攪出小碎泡,再加入開水。

日本的茶會儀式感很強,參與者都專注而安靜。透過一杯茶,讓心安靜下來、回到原點——或許,這正是日本茶道的精神。

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=122

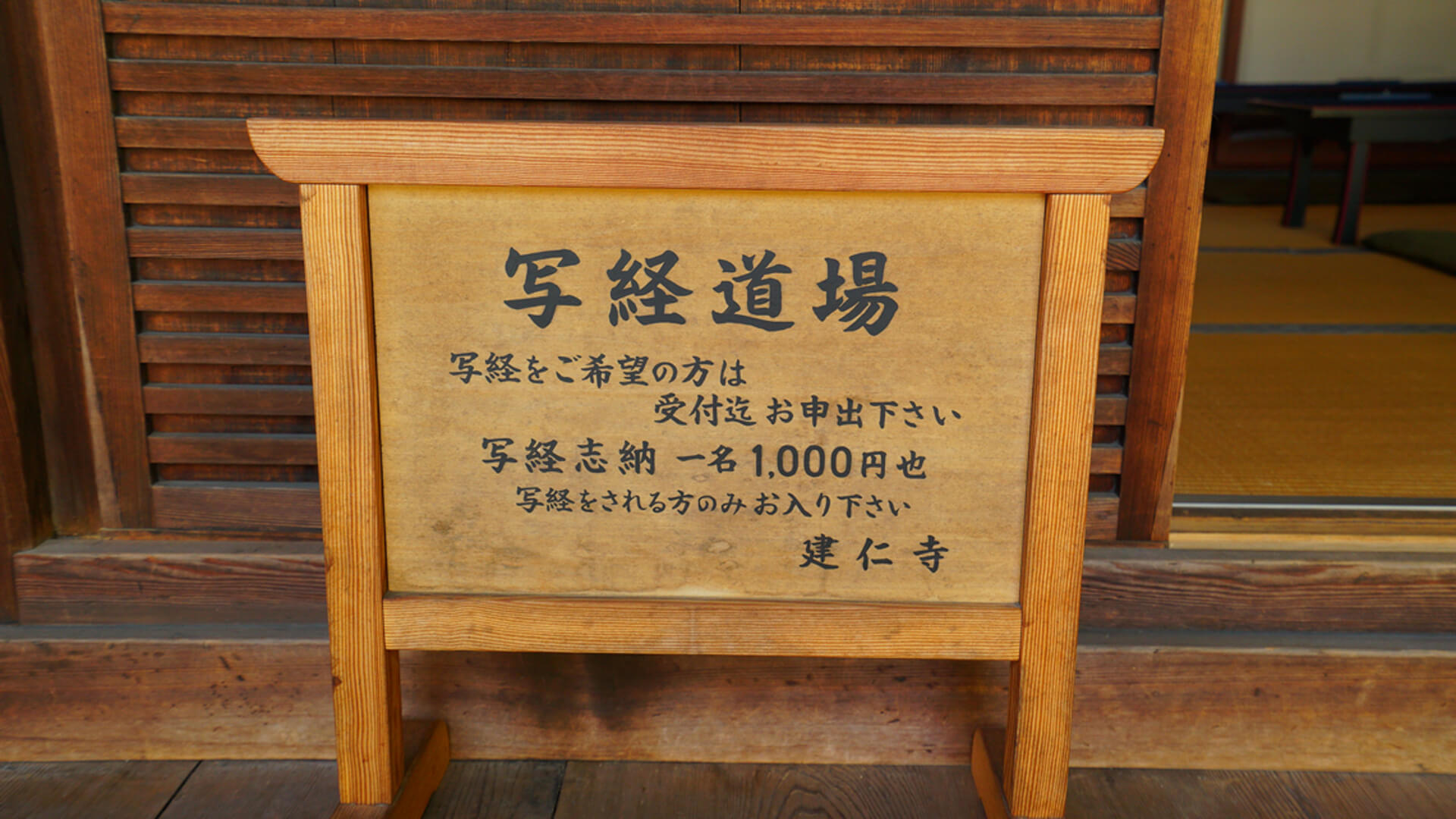

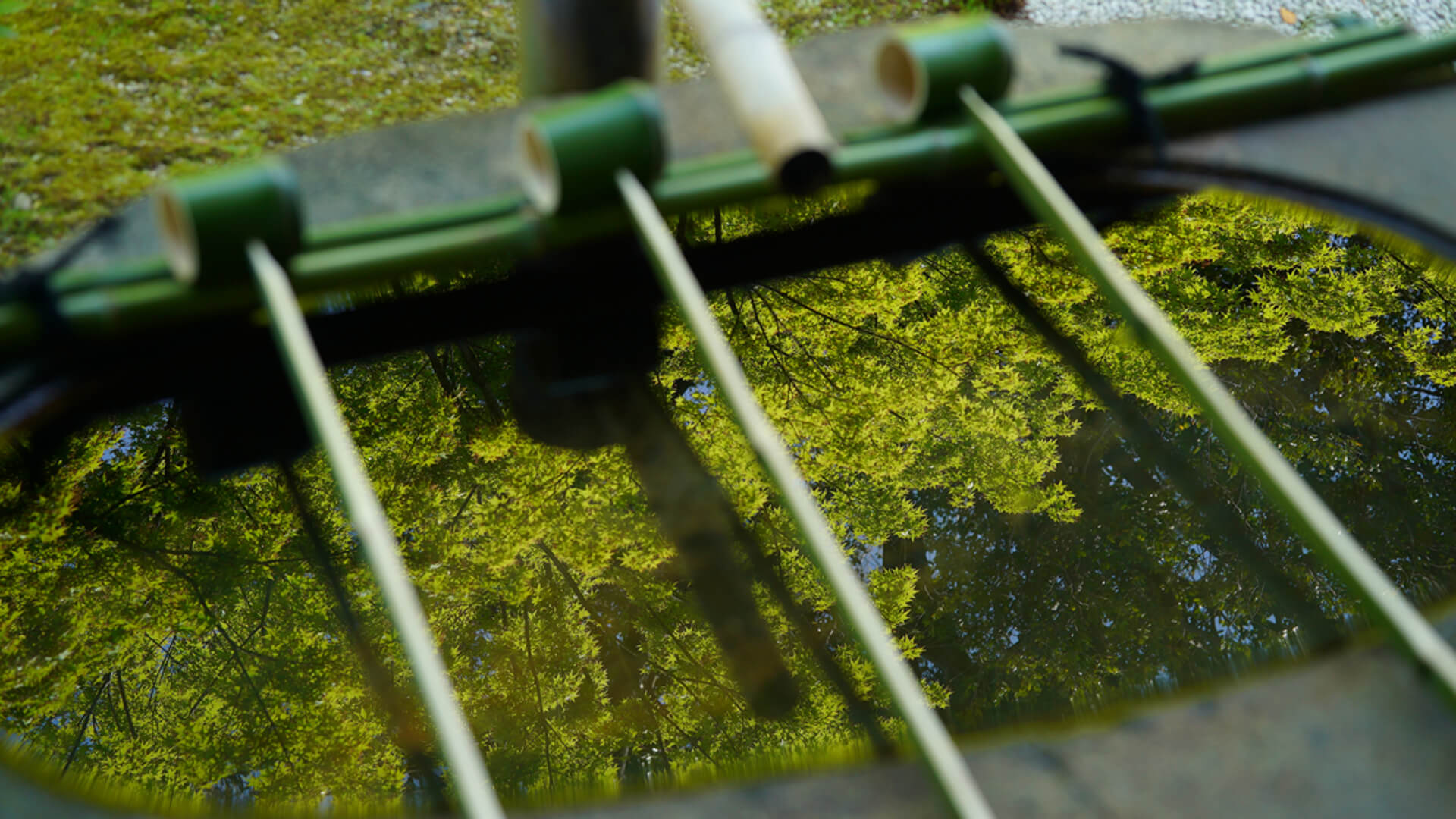

日本最古老的禪寺 - 建仁寺

京都,日本著名的古城,自從桓武天皇遷都平安京(794年)到明治天皇奠都東京(1868年)的一千多年來,京都一直是首都,在日本歷史中具有舉足輕重的地位,至今保留著豐富、珍貴的歷史遺跡與傳統文化;京都有上千座寺廟,其中歷史最悠久的是建仁寺。

建仁寺位於京都鴨川東畔、著名的花見小路底端,是臨濟宗建仁寺派大本山,由源賴家開基,創立於建仁二年(1202年),開山住持是有「日本禪宗之祖」之譽、日本臨濟宗創始人榮西禪師(1141~1215),至今已有八百多年歷史,堪稱日本禪寺的開山鼻祖。寺內殿堂模仿中國的百丈山修建。室町時代(1336~1573)名列「京都五山」(註)第三位。之後在戰亂中一度荒廢,天正年間(1573~1592)由安國寺惠瓊重建,重要文化財的方丈也從廣島縣的安國寺拆遷到這裡。

有「日本最古老的禪寺」、「彷彿美術館般的京都最古老的禪寺」之譽的建仁寺,寺中有著名的「潮音庭」、「○△□乃庭」、「大雄苑」等庭院,呈現禪宗思想與絕美的枯山水造景。

有五柱石頭的潮音庭,初夏時是一片新綠,秋天是紅葉,冬天則呈現雪景……不同季節有不同的樣貌;○△□乃庭也就是「圓三角四方之庭」,只見圓圓的枯山水庭院中間有一棵樹,據說在禪宗思想中,所有事物都能用○△□來表達,其中禪意,只可意會;大雄苑(此名應是沿襲自中國百丈山的別稱「大雄山」)位於方丈前庭,借景後方法堂,一片開闊的枯山水景致,令人不由駐足靜坐片刻,體會那無可言說的意境。

當年榮西禪師自中國宋代接觸、學習到茶,將茶文化帶回日本,深深影響日本茶道;榮西禪師是建仁寺的開山住持,「茶」對於建仁寺也是一個重要元素,寺內除了有茶室「東陽坊」,每年在榮西禪師生日(4月20日)舉辦的「開山降誕會」(四頭茶會),因其規模最大、最完整,在日本茶道中享有盛譽,也是建仁寺年度盛事。

建仁寺的獨特之處,不只是歷史最悠久,在規矩森嚴的京都,幾乎所有寺廟都不允許拍照攝影,最古老的建仁寺在這方面卻意外地親和之至——完全允許拍照攝影。

*註︰

日本臨濟宗「京都五山」—— 第一位—天龍寺、第二位—相國寺、第三位—建仁寺、第四位—東福寺、第五位—萬壽寺

南禪寺—別格—天皇所建

▶平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=96

日本禪宗之祖——榮西禪師

建仁寺開山住持,也是日本臨濟宗創始人、「日本禪宗之祖」榮西禪師(1141~1215),自幼天資聰穎,8歲就隨父親讀《俱舍》、《婆沙》等深奧的佛教經論,11歲師事吉備郡安養寺靜心上人, 14歳登比叡山出家、受具足戒,修學顯密二教,21歲離山。

榮西身處的是密教盛行的日本平安末期,當時密教有兩大系統,一是以京都東寺為中心的真言密教(東密),一是以比叡山延曆寺為中心的天台密教(台密)。天台宗本以廣博見稱,教、密、禪、戒四學世代相承,密學是其中之一,而受時代風氣影響,當時日本天台宗也唯密教是趨;密教重祈福法會,早先奈良時代的法會還有為民眾祈福之意,到了平安末期,佛教愈發成為權貴家族的專利,法會目的也愈來愈小眾化、私人化。對於離開比叡山的原因,榮西曾在《入唐緣起》一書中寫道︰「予見世上幻法,厭心日增,即廿一離山,志在於渡航」。也有另一種說法(虎關師煉《元亨釋書》卷二)是︰當時瘟疫流行,榮西因憂心父母安危,因此返回故鄉。

為更進一步學習禪法,榮西禪師兩度渡海到中國,第一次是1168年四月(中國為南宋朝代),他到浙江天台山學習,同年九月將天台經卷六十卷帶回日本;1187年他第二次來到中國,這次他是想取道中國到印度去學習,但因「關塞不通」,無法取得從中國前往印度的文書,於是他又去了天台山,拜在虛庵禪師門下學習。參究數年後,得虛庵禪師印可,承繼臨濟法脈。

1190年,他在天台山折了一枝菩提樹枝、托日本商船帶回日本,說︰「日本沒有菩提樹,先移植一株過去,看能否生長。如果長成,表示將來我學習的禪法能夠在日本弘傳;如果長不成,就表示不行。」後來這枝菩提樹在日本移植成功,順利成長、枝繁葉茂,如今在建仁寺、東大寺都有分枝。

次年榮西禪師返回日本,創立「葉上派」,大力弘傳禪法,他的代表作《興禪護國論》與《喫茶養生記》在日本影響甚大。禪宗雖早在奈良時代就在日本流傳,但並不興盛,直至榮西禪師真正獨立成宗,因此人們稱他為「日本禪宗之祖」;他並將宋朝禪院中「茶禪一味」的修行之風帶回日本,把中國的茶種帶回日本栽植,在京都建仁寺、鎌倉壽福寺、博多聖福寺等寺院設立每日喫茶的風習,對之後日本茶道的發展影響甚深,因此也被稱為「茶祖」。

平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=117

建仁寺國寶

京都最古老的寺廟——建仁寺,又被譽為「彷彿美術館般的古老禪寺」,寺內藏有許多難得一見的藝術珍品,其中,大書院裡的「風神雷神圖」屏風,和法堂天井上的「雙龍圖」,是造訪建仁寺必賞的兩幅畫作。

「風神雷神圖」是日本國寶之一,雖然畫作上沒有落款,但識者都認為必出自俵屋宗達(1570~1643)之手。俵屋宗達是日本美術史上宗達光琳派(「琳派」)的創始者,他和他弟子的作品都已列為日本重要文化財。

「風神雷神圖」屏風是俵屋宗達的代表作︰左側手持太鼓棒的是製造雷鳴的白色「雷神」,右側是手拿白色袋子藉以起風、奔馳於空中的綠色「風神」。兩尊代言大自然現象的神祇彼此相對,整幅畫作充滿了躍動感與張力,是後世許多藝術家臨摹的傑作。

在日本的文化信仰中,自然界的一切現象都有神靈的存在,如山林、河川、石頭和風雨雷電等。在《風神雷神圖》中,俵屋宗達以金箔為背景,將風神與雷神在兩面屏風上以人物的形象呈現, 並巧妙地在中央留下空白;而奔馳中的風神和抬起臂膀作勢的雷神,令人鮮活地感受到︰馬上強風、閃電就要來了……大自然的力量令人敬畏,而這幅作品也可以說從此定形了日本文化中風神與雷神的形像。

「雙龍圖」則是2002年為紀念建仁寺800周年、由日本畫家小泉淳耗時兩年所繪作的巨幅水墨畫,長11.4公尺,橫15.7公尺,約108張榻榻米大小。這幅巨作呈現於整面天井上,圖中兩頭巨龍迎面相對,威風凜凜,氣勢磅礡。

除了雙龍圖,建仁寺中還有一幅著名的龍畫——雲龍圖。屏風上巨大的龍頭、炯炯有神的一雙眼、出神入化的水墨漸層表現……令人歎為觀止。此外如重要文化財勅使門、方丈等,也都是建仁寺珍貴的文化藝術藏品。

平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=118

.jpg)

虎溪山永保禪寺

永保寺位於名古屋岐阜縣多治見市虎溪山町,是日本鎌倉時代最早的禪宗園林,為臨濟宗南禪寺派。這座座落於虎溪山旁的禪寺,是由有「日本禪庭之父」、「國師」之稱的日本臨濟宗僧人夢窓疎石(1275~1351)於鎌倉時代正和二年(1313年)所創立,「虎溪」之名的由來,源於夢窓疎石到訪此地時,認為此地風景猶如中國廬山的虎溪,因而得名。

已有七百多年歷史的永保寺,寺中的「觀音堂」和 「開山堂」名列日本國寶,池泉回遊式庭園也是眾所周知的國家名勝,寺中那棵樹齡七百年、由開山和尚佛德禪師親手種植的大銀杏樹同樣令人津津樂道。走訪永保寺,優美的景致、禪意深深的庭園和原汁原味的歷史建築,在在令人印象深刻。

永保寺的禪堂(新禪堂,正門橫匾上書「獅子窟」)仍保持著源自中國的禪堂形式,也保持著臨濟宗的傳統,如︰臨濟宗的鐘板是(橫)長方形,寓意「橫遍十方」(曹洞宗的鐘板是(豎)長方形,寓義「豎窮三際」);臨濟宗的蒲團是長方形(曹洞宗的蒲團是圓形);臨濟宗打坐時臉朝外(曹洞宗打坐時臉朝牆壁);臨濟宗的修行需要向老師請益、問答(而曹洞宗是「只管打坐」)……等。

古色古香的「觀音堂」,是永保寺內的兩項國寶建築之一,融合中國與日本建築特色,數百年前的工藝美學呈現,經歷時光的打磨,揉合成綿密悠長的豐厚意韻。而同樣名列日本國家指定文化財的「開山堂」則是全然的中國風,在七百多年前的日本鐮倉時代,以瓦磚(而非日本建築傳統慣用的木板)鋪地的開山堂可以說是整個複製了中國建築風格,相當獨特;開山堂中供奉兩位祖師像,一位是永保寺創建者夢窓疎石,一位是永保寺開山祖師佛德禪師(夢窓疎石雖然設計、創立了永保寺,但由於他名聲顯赫,很快就被召請回京都,於是夢窓疎石就請師兄佛德禪師來此開山住持)。

平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=88

.jpg)

「日本禪庭之父」︰夢窓疎石

日本臨濟宗僧人夢窓疎石(夢窗疏石)(1275~1351)不只是一位禪師,也是一位著名的建築師、空間設計大師,賦予庭園豐厚且耐人尋味的哲學意涵,在日本建築與庭園設計史上舉足輕重,日本著名的寺院如天龍寺、 西芳寺、臨川寺、惠林寺、覺林房……等都出自他的手筆,永保寺也是由他設計、建造,是其著名作品之一。

夢窓疎石是宇多天皇九世孫,九歲即拜平鹽山寺空阿為師,學習佛教內外典籍,十七歲(1292)出家,於戒壇院受戒,並四處遊學、修學顯密;後因悟得佛法並非教理教義的學習而已,於是在鎌倉諸寺院中參禪,十九歲皈依禪宗門下,並得印可;五十歲(1325年)時應後醍醐天皇召請,住持京都南禪寺、鎌倉圓覺寺,大興禪風。夢窓疎石的法系後來形成夢窓派,又稱嵯峨門派。

夢窓疎石在造園方面的天才更是突出,他所設計、建造的諸座寺院風格獨具,「嫻雅靜寂、禪風濃郁」的庭園,至今仍引起無數人的喜愛與共鳴。夢窓疎石被稱為「禪宗式庭園開拓者」、「日本禪庭之父」,並有「七朝帝師」之名。

夢窓疎石的禪風庭園影響後世甚深,研究者認為,夢窓庭園不但影響其後日本庭園的發展,也形塑了中世紀的審美意識——除了庭園建築,並廣及茶道等領域。

以「幽玄、空寂、閒寂、枯淡」聞名於世的日本庭園美學,抽象性與象徵性是其中特色,枯山水、池泉庭的組合是常見元素。有學者指出,「夢窓疎石的造園特點就是『殘山剩水』——這是中國宋代山水畫論中用的詞彙,意思是利用自然景色中的各種小景組合成為一種風景,而不是把自然景色中的大風景照搬下來」。如其代表作西芳寺,「就令人感覺深受中國宋元畫的影響,模擬中國山水畫卷,形成了寫意性很強的池園式園林」。

顯然夢窓疎石是將園林空間視為修行的一部分,他在《西芳遺训》中寫道:「山水奉行(指園林的建造、管理和運營等)是禪宗僧侶修行課之一」。 藉園林造景無聲說法,使人們在建築空間中無形感悟禪的理念與境界,夢窓疎石留予後世的,是無盡的禪意……

平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=95

.jpg)

日本庭園建築

建築空間,是人類精神世界的外在投射,不同的文明、文化,會呈現出不同的建築風格與特色,同中有異,異中又有同,也演繹著人類文明與心靈的豐富多彩。

獨樹一幟的日本庭園建築風格,相當程度上也反映了日本這個民族的歷史與精神世界。所有宗教、哲學都必然會談到天地(自然)與人的關係,日本人的世界觀崇尚自然,強調簡樸的美感。日本美學的關鍵詞——「佗寂」,意指清貧、謙卑、靜寂(一般認為佗寂中的「寂」受禪宗影響甚深)。日本建築師黑川紀章(1934~2007)對「佗寂」的描述是「絢爛至極、歸於簡樸」,就像日本人最愛的櫻花,燦放後的枯淡,是人生絕美的意境。

一般而言,「日本庭園」是指根據日本神道教、佛教或禪宗思想中關於自然與人的哲學觀點所建造的庭園,簡約,素淨,靜謐,優美。常見的元素有︰修剪過的常綠樹,橋,岩石,青岩,有耙紋的白砂地(枯山水),石燈座……等,營造出一個適於冥想沉思的環境。

在七世紀之前,日本的建築風格很大程度上受到中國文化的影響,十三世紀時禪宗從中國傳入日本,不只影響日本茶道甚深,夢窓疎石的禪風園林更為其後日本庭園建築風格的形成奠定重要基石。

日本庭園一般有三種形式︰平庭、築山庭、茶庭。平庭一般是在一個平坦的園地中形塑出一個山谷或原野的風景,其中有溪流,再利用岩石、植物、石燈等元素,組成各種自然景色;築山庭則試圖表現開闊的山河風貌,所需的面積較大,常利用自然地形的起伏、特點再加以巧心設計,營造出幽深、豐富的景致;而茶庭是十五世紀茶道興起後常見的一種小庭,面積很小,也可設在築山庭和平庭之中,近似園中園的概念,四周用竹籬笆圍起,自成一格。

日本庭園建築的獨特美學與哲思境界,會讓心沉澱、安靜下來,人們隨著身體走動對空間的探索,一步步映照自心。由外在環境的世界,進入精神世界的感悟、共鳴——或許,這正是日本庭園建築最大的特色。

平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=90

.jpg)

日本特有的宗教觀

在虎溪山永保禪寺看到許多相當珍貴的粗大檜木柱,以及美麗的檜木皮屋頂。要將檜木運用在建築上,需要專業的技術和細密的工序,而檜木的長成也是有限量的,必須事先向政府申請,因此檜木建築愈來愈少見,也愈顯難得;而以天然材質、傳統工序、細細密密一層一層堆疊而成的檜木皮屋頂,不僅冬暖夏涼、防雨防漏而且獨具美感,已經成為一項獨特的文化資財。

永保寺的新禪堂名為「獅子窟」,堂中供奉現在家相的文殊菩薩像。在日文裡,「獅子」是修行僧的意思;而舊禪堂正門橫匾上書「金剛窟」。獅子勇猛,金剛無堅不摧,都表示禪門中修行人刻苦精進的大無畏精神。出家前原本是建築師、已六十多歲的土屋法師回憶二十多年前艱苦的修行生活時說︰「當時苦得流眼淚……」隨著時代變遷,七十多年前永保寺有一百多位僧人,如今只有兩、三位;出家僧人數的凋零,是日本所有寺廟所共同面對的現況。

在日本,宗教文化與生活的融合和台灣(或其他國家)是不太一樣的。日本有自己獨特的一種宗教觀念。日本人很少只信奉、虔信某一種宗教,大多數日本人對所有宗教都不排斥,每一個人一生中都有很多與宗教接觸的機會,這當中沒有忠誠度或排他性的問題,不同宗教可以自由切換。比如說日本全民都過聖誕節(雖然很多人可能並不自認為是基督徒),過幾天元旦又去廟裡祈禱、撞鐘,也可能又去教堂懺悔,再去神社迎接新年;結婚的時候日本人會到教堂舉辦婚禮,甚至在佛寺中租借一個場地舉辦西式婚禮;蒐集、累積寺廟或神社手帳「御朱印」是全民運動,和宗教信仰的關係不是那麼濃;孩子出生時會到神社去拜神,家中有人去世時會到寺院去辦喪事……也可以說,在日本,各種宗教是生活中不可缺少的調味劑,使生活與生命更豐富——這是日本特有的宗教觀念與現象。

平安聲林 - 《禪文化巡禮》線上收聽:https://tv.093.org.tw/093fainapi/shareAPI?id=93